序 言

为贯彻落实习近平总书记 “要讲好党的故事,革命的故事,英雄的故事,要把红色基因传承下去,确保红色江山后继有人,代代相传。”的指示,省老促会网站从2025年1月开始连续登载革命母亲事迹,宣传革命母亲在土地革命时期、抗日战争时期和解放战争时期为革命事业做出的巨大牺牲和贡献,讲好革命母亲故事,传承红色基因,赓续红色血脉,弘扬优良传统。近年来,河北省老促会组织各市开展了《革命母亲录》编辑工作,制定了“《革命母亲录》编辑参考大纲”,各市老促会认真组织本市革命母亲录的编辑,经过全体编辑人员的共同努力,陆续完成了编辑出书任务。这次在网站专题刊登燕赵巾帼英雄事迹,旨在铭记革命母亲的历史功绩,弘扬巾帼英雄精神,扩大社会感召力,为革命老区全面振兴凝聚磅礴力量。

(河北省老区建设促进会)

(《英雄母亲》 王君)

她的演唱多次受到聂荣臻司令员的赞扬

——记平山县东回舍镇柴庄村革命母亲柴拴珍

柴拴珍,1928年出生在平山县东回舍镇柴庄村。她6岁时,父亲被抓去当壮丁,15年杳无音讯,是死是活家人浑然不知。抗战进入残酷阶段后,她天天跟随母亲逃难,当逃到井陉县朱砂洞时,她的母亲被鬼子用刺刀活活捅死,柴拴珍幸免于难。母亲的惨死,在柴拴珍幼小的心灵里种下了仇恨的种子,抗战的决心更加强烈。

柴庄村建立党组织比较早。抗日战争爆发后,村民的抗日热情高涨。村里农救会、妇救会、儿童团等组织相继成立。当时只有百十户人家的村庄,就有近百人参加过拔据点打炮楼的战斗。日本鬼子对柴庄恨之入骨,1941年秋天,对这里进行了长达10天的烧杀抢掠,全村房子烧得只剩下两间半,40多人被杀,100多人受伤,就连村里的大杨树也被日军锯走。日本鬼子灭绝人性的侵略,更加激起了全村人的抗日激情。柴拴珍也和其他孩子一样,早早地加入了儿童团,站岗、放哨、送信……1940年的一天,组织派只有12岁的柴拴珍往3里外的候家庄村送信,刚刚走出家门,迎面就来了一群鬼子兵,端着刺刀杀气腾腾冲进柴庄村。见此情形,柴拴珍赶忙返回家中,手里的信件怎么办?慌忙之中,她看到过道里有一垛土坯,便顺势将信纸塞进了土坯缝里,然后拿起扫帚扫起了院子。敌人进院后没有发现可疑现象就离开了。等敌人走后,柴拴珍才将信件送到党组织负责人手里。

1943年春,共产党员杨润身(曾任天津市作家协会副主席),在柴庄村小学担任校长兼老师,为宣传抗日创办“柴庄剧社”,组织村里人演节目,用以鼓舞士气,发动群众。柴拴珍是第一个参加剧社的女演员。她带着对日寇的深仇大恨走上街头演出了《围攻堡垒》、《血泪仇》、《穷人翻身》等剧目。她还扮演了《白毛女》中黄世仁的母亲,演技深受观众好评。

在她的带动下,村里许多兄弟姐妹参加了剧社。他们不仅在平山县内多次演出,还到灵寿、井陉等地演出。“柴庄剧社”多次受到聂荣臻司令员等领导的赞扬。“柴庄剧社”规模越来越大,从开始的7人发展到47人,后增加到81人,成为在当地颇具规模的文艺团体。柴拴珍虽然没有文化,但是,她刻苦排练,甚至在做饭、洗衣、走路时也都默默背台词,学表演,只要有合适的场合,她就为大家演唱。她的歌声,响彻了家乡抗日的大地上……

2015年9月2日,在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年之际,河北交通广播电台专程采访了革命母亲柴拴珍。她把耳熟能详的歌曲《太行山上的月光》、《大刀进行曲》、《保卫黄河》等歌曲唱给了记者,唱给了听众。她的歌声,永远在百姓耳畔回响……

(《石家庄市革命母亲名录》 作者 多风书)

救护八路军伤员的小英雄

——记遵化市现光寺村革命母亲张玉真

张玉真,遵化市东旧寨镇现光寺村人。1924年4月26日出生,1936年参加儿童团,参与宣传抗日救国思想。1937年组织本村少年儿童,为八路军、武工队传递情报。1942年担任村妇救会主任。1947年加入中国共产党,同时担任现光寺村党支部副书记、村妇女主任。

张玉真第一次护送情报是在1937年。任务是把情报从遵化县现光寺村送到兴隆县,交给华北区司令员包森同志。她和同村的戴姓少年一起去,路上相互照应。她俩经过多个敌人据点,走了5天6夜,最终安全地把情报送到了华北区所在地,受到包森司令员、李春光政委的高度赞扬。在这次传递情报的路上,张玉真的脚走出了两个大血泡,经过兴隆县营子区时又把脚扭伤,她没有停歇,还坚持继续往目的地前进。

张玉真小小年纪就和大人们一起护理、救治伤员,感动了许多被救战士。1938年夏天,14岁的张玉真在救治八路军伤员的过程中,遇到驻东旧寨镇的日伪军多次清剿,她都及时把伤员转移到北山山沟或家中的地窖里。为了让伤员住得舒服,把家里最好的铺盖拿出来给伤员。为了让伤员吃饱,把家里的饭让给伤员吃。虽然饿得肚子呱呱直叫,但她心里很高兴。白天上山挖野菜,晚上给伤员洗衣服、烧开水。不怕苦,不怕累,也不嫌脏,把伤员当亲人看。她对伤员照顾得周到细致,伤员的伤好的也很快。伤员们在转移的时候,对张玉真和这个小村庄都依依不舍。解放后,天津武清县宋长柱和张家口的马长生两位伤员的后代,几次来村看望这位革命老妈妈。

1941年,八路军的一个兵工厂转移到现光寺村东大庙里,当时日伪军多次来村子清剿、扫荡。张玉真配合武工队和八路军战士及时转移物资和机械。在1941年秋后日军的一次扫荡中,张玉真被捕,日军对她进行严刑拷打和折磨。即使如此,她也没有把八路军兵工厂和伤员的事说出来。直到后来,张玉真和其他被捕的同志被八路军和武工队解救出来。

张玉真在担任妇救会主任时,积极组织妇女们为八路军、抗日联军和武工队做军鞋,送军粮、弹药和机械。做衣服缺少原材料,她们把自己做衣服的布料省下来。她还组织本村妇女、老人以串亲为名到外村、外县去找旧衣服和线等原材料。几年里做的军鞋有上万双,军衣有几千件。正是许许多多像她这样默默奉献的人,为抗日前线提供了极大的支持和保障,使现光寺村成为抗战前线战士最温暖的家。

(《唐山革命母亲录》 遵化市 王平)

红心向党 一生奉献

——记革命母亲宋彩琴

在抚宁县①历史上,名字能够写入县志是非常了不起的事情,要是夫妻名字均能载入史册,那就更凤毛麟角了。榆关镇平市南村戴彬烈士和他的妻子宋彩琴的事迹先后被写进1990年版和2010年版《抚宁县志》。

立志抗日救国

宋彩琴,女,1919年5月出生在抚宁县太和寨村(今属北戴河区牛头崖镇)一个贫苦的农民家庭里,于1935年与平市庄南村(简称平市南)戴彬结婚(丈夫戴彬,1910年10月出生,1943年初秘密加入中国共产党,1944年任村粮秣委员)。早年,她们夫妻曾到黑龙江省哈尔滨谋生,由于痛恨日伪的残暴统治,又回到了老家平市南村,依然过着清苦的日子。

1942年夏,宋国祥武工队和八路冀东十二团马骥部先后来到平市庄一带开展抗日活动。戴彬很早就接触到八路军,他深深地感到只有跟着共产党、八路军,才能把日本鬼子赶出中国去,让老百姓过上安稳的日子。于是,他经常为八路军工作。1942年12月底,中共冀东区东北工作委员会副书记赵濯华、组织委员张化东等来到抚宁背牛顶脚下宏量寺,建立了中共临(榆)抚(宁)凌(源)青(龙)绥(中)联合县工作委员会和办事处。联合县党政军人员经常到戴彬家开会,商议抗日斗争工作。宋彩琴慢慢地接受了中国共产党的抗日救亡思想,积极为党工作。1943年3月15日,经开辟地区的工作人员陆玉山介绍,宋彩琴加入了中国共产党。她面对党旗对党宣誓:“我是党的人啦,党叫干啥就干啥,为党的事业,为了劳苦大众的翻身解放,我要奋斗终身,不惜牺牲个人的一切,直到流血牺牲。”

1943年4月,联合县工委书记张化东、武工队长宋国祥等在平市庄爱国青年万顺(本名张雨霖)、王印庭等人的支持下,趁平市庄伪大乡公所召开各村伪保长会议之机,一举摧毁了伪大乡政权,建立了第一个抗日民主政权。平市庄成为抗日堡垒村,联合县党政人员和八路军经常到宋彩琴家落脚。

1943年5月,宋彩琴担任村妇女抗日救国会主任。她积极组织妇女站岗放哨、传递文件,做军装、军鞋,护理伤病员,支援子弟兵抗日。因为宋彩琴上过两年学,认识一些字,组织上安排她为党保管机密档案,经常派她给八路军送情报。按照组织要求,凡是鸡毛信写着“快快快”的,她接到后,不管白天黑夜马上转出去;别火柴棍儿的,处理后马上烧掉。

敌人经常到平市庄“扫荡”,宋彩琴顾不上孩子和家里的东西,抱起文件包就往山里跑,将党的机密文件、油印机隐藏到村北的山洞里。有时一天要跑好几趟。1943年3月,八路军马骥部在大米河头烧毁日军军车一辆,打死日军30多人,第二天恼羞成怒的日本鬼子到平市庄报复。当时宋彩琴正在做军鞋,情急之下,她丢下院子里玩耍的6岁的大儿子,往山里跑,等到东西隐藏好了,天也黑了,这才想起找儿子。她孤身一人,拄着棍子,深一脚浅一脚地翻过两座山头,寻找孩子。在伸手不见五指的夜晚,耳旁山风呼呼作响,野兽发出凄厉的嚎叫,尽管心中有些恐惧,但是伟大的母爱使她消除了恐惧,走了很长时间,终于找到了躲在荆葛丛中的儿子,是好心的邻居大婶把大儿子带了出来。她泪如雨下,心里不是滋味,她觉得对不起儿子。这位大婶埋怨她连自己的儿子都不管。她说:“儿子是我的亲骨肉,我怎么忍心抛弃?可党的机密事关党的事业、事关同志们的性命,如果落到敌人手里,不知有多少同志要流血牺牲,给革命事业造成多大损失啊!”她始终把党的事业看得比自己的生命还重要,由她保管的文件档案,从未出现丝毫差错。

为了扑灭平市庄的革命烈火,1944年11月16日(农历十月初一),驻秦皇岛的日军1482部队(华北特别警备队第9警备大队)纠集海阳、石门寨、榆关等据点的日伪军3000多人到平市庄扫荡,杀害王印庭、王吉春等9名同胞,570多间民房被焚烧殆尽,宋彩琴住的房子也被烧毁了。当时,宋彩琴又得了疟疾,高烧不退。为了躲避敌人的搜捕,宋彩琴和丈夫来到戴彬的姥姥家幸福庄躲避,由于这里靠近榆关据点,也是险象环生,三次出现险情。他们居无定所,投亲靠友,搬了三四次家,每个地方都不敢常住。为了抗日救国,她们夫妻舍弃了自己的一切,赢得了党组织和抗日群众的广泛赞誉。每次敌人扫荡以后,家里就被遭踏得不成样子。不管怎么难,宋彩琴始终没有动摇跟党干革命的信心。回到村里,继续为党工作,组织妇女支援前线。

矢志不渝干革命

1945年8月,抗日战争胜利后,国民党反动派前来摘取人民抗日的胜利果实,蓄意挑起内战,我党开展了针锋相对的自卫斗争。1946年初,丈夫戴彬任抚宁县第五区民政助理。同年4月26日,戴彬在紫草坞村执行任务时被国民党抚宁县自卫队第三分队抓捕。第二天晚上,房东怕受牵连,催她们娘四个连夜搬家,在村头遇到了一位好心的老奶奶,收留了她们。戴彬被押到太和寨村,受到严刑拷打,逼问党组织的机密情报。敌人给宋彩琴捎信,要她去太和寨劝戴彬投降,否则就杀了戴彬。在是要丈夫还是要党组织这种艰难的抉择面前,经过激烈的思想斗争之后,宋彩琴斩钉截铁地告诉来人:“如果他们(国民党反动派)杀了戴彬,共产党不会不管我们,我要把孩子拉扯大,给他爹报仇,绝不让他们斩草除根。如果戴彬叛变投敌,我也继续跟着共产党走,共产党不会不要我们。”她识破了敌人的阴谋,没有去自投罗网。戴彬在敌人的威逼利诱下,没有屈服,被敌人杀害,年仅36岁,留下3个孩子:大儿子戴维廉9岁,女儿戴淑兰5岁,小儿子戴维柱才4个月。当时宋彩琴年仅28岁。在沉重的打击面前,宋彩琴没有屈服,没有退却,而是化悲痛为力量,继承丈夫的遗志,她把对丈夫的思念化作为党工作的动力,在妇女中培养工作骨干,发展女党员,传递党的情报,当好党的联络员,组织广大妇女送夫送子参军,做军服,捐献军粮,支援前线作战。同时独自负担起抚养三个孩子的生活重担,异常辛苦,一直到抚宁县解放。

做烈属的贴心人

新中国成立后,宋彩琴积极响应党的号召,处处起模范带头作用,发动群众兴办互助组、合作社,发展生产。先后担任过互助组组长、合作社社长,村妇女主任、初级社、高级社妇女主任。1953年5月至1956年8月任平市庄乡副乡长。

1958年9月13日,抚宁县在平市庄北村(简称平市北)建立抚宁县烈属养老院(后改称抚宁县光荣院),宋彩琴被安排到养老院工作,1960年接任院长,她一干就是27年。

建院时,平市庄养老院有18人,其中老人12人,年龄最大的88岁,一般都是80岁左右;烈士遗孤6人,服务员2人。宋彩琴处处想在前,事事干在前,把入院老人当成自己的亲人,关心他们的疾苦。老人得了病,她就亲自煎汤熬药,守护在老人床前。双目失明的高大妈常年患病,入院三年一直没有下过炕,宋彩琴端屎端尿,喂饭喂药,照顾得无微不至。高大妈在病重时经常把被褥、衣服弄上屎尿,宋彩琴从未埋怨,从未嫌弃,亲自拆洗干净。冬天,宋彩琴破冰到河里去洗,河水冰冷刺骨,她也无所畏惧,有时一天洗两三次。夏天,屋里臭气熏天,气味刺鼻,宋彩琴不怕脏,不怕累,经常打扫卫生,开窗通风。她千方百计给高大妈做好吃的。临终前,高大妈向宋彩琴提出想喝绿豆汤的请求,可是当时养老院没有绿豆,为了满足老人家的愿望,她从群众家里借来了绿豆,又东借簸箕西借磨,做了绿豆汤。高大妈感动地说:“彩琴,我死后也忘不了你!你比亲闺女还亲,真是我的好闺女啊!”宋彩琴说:“大妈,是党派我来照顾您的,您要牢记党的恩情啊!”高大妈哽咽着说:“是啊!没有党,我活不到今天!”

杨大妈患有关节炎,半年不能下炕,附近大夫请遍了,都说治不了。宋彩琴带杨大妈去抚宁县医院医治,住院十天之后,院方提出治不了,得去唐山,顶多活半年。宋彩琴担心往来折腾怕老人受不了,就把杨大妈接回养老院。杨大妈是一个非常不幸的人,在旧社会里,讨过十年饭,在讨饭的路上,她14岁的女儿又被坏人抢走了。她在榆关地主家当仆人,她的儿子给地主家放牛,遭受地主的打骂。1942年共产党和八路军来了以后,她母子才回到了老家。1947年杨大妈送子参军,1952年杨大妈的儿子在朝鲜战场牺牲了。想到杨大妈的不幸遭遇,身为烈属的宋彩琴感同身受,她几天几夜地陪在杨大妈的床前伺候。经过几个月的精心调养,杨大妈于1965年正月初一竟然能下炕了,杨大妈激动地说:“彩琴就是我的亲闺女!”多少年以后,杨大妈曾经对宋彩琴的长子戴维廉说:“要不是你妈照顾得好,我还能活到九十多岁?早就死了!”

在同老人接触的过程中,宋彩琴感到老人们对死后没有亲人入殓祭扫等顾虑重重,宋彩琴一方面宣传党的移风易俗、新事新办的政策,一方面像亲闺女一样,给病故老人穿寿衣、入殓,每到清明节到已故老人坟前进行祭扫。这样一来,老人们看在眼里,喜在心里,放心地说:“活着有人服侍,死了有人管,亲生子女也不过如此。”过去那些想出院的老人,都安心地住在养老院里了。

在照顾好老人的同时,宋彩琴对烈士遗孤的照顾更是无微不至,还肩负起教育孩子的重任。烈属养老院先后接收6名烈士遗孤。宋彩琴不仅让这些烈士遗孤上学,还通过自己的关系,帮助他们找工作。一位烈士之女高中毕业后,宋彩琴给她安排到供销社上班,先后在唐山、秦皇岛等地工作,她一直把宋彩琴视为母亲,多少年来,一有时间就去看望宋彩琴,说道:“您就把我当您的闺女吧!”

有的孩子在入院之前,由于生活比较散漫,沾染上了不良习气。一位烈士遗孤入院后,在外经常打架骂人。宋彩琴苦口婆心地劝导他改掉坏毛病,刚开始时他还不服气,与宋彩琴争辩。宋彩琴给他讲他家的悲惨史,讲他父亲牺牲的经过,指出如今他生活在和平年代,不知珍惜时光,好好学习,还跟同学打架,如何对得起牺牲父亲的在天之灵,使他流下了悔恨的泪水,终于认识到了错误,痛改前非,进步很快,加入了共青团。毕业后,在宋彩琴的帮助下,安排到一家国有企业工作。宋彩琴临终前,他带着全家来看望,深情地说道:“没有宋大妈,就没有我的今天。宋大妈对我的恩情,我一辈子也报答不完!”另一位烈士遗孤,初中毕业后,宋彩琴根据他的志愿,送他参军,曾经在8341部队服役,担任过毛泽东主席的警卫员。对于这些孩子,宋彩琴从政治上关心、生活上照顾他们,让他们感受到党组织的关怀,体会到“家”的温暖。孩子们所需的衣服、鞋袜、笔墨、纸张等等,宋彩琴都按时按季准备好,有时宋彩琴还到几十里地外看望孩子们。已经出院参加工作的孤儿,每逢节日,宋彩琴把他们接到院里来过节,孩子们都把她当成母亲,亲切地称她“宋大妈”。在党组织的教育培养下,这些孤儿茁壮成长,参军的寄来了“五好战士”的喜报,上学的捎来了“三好学生”的奖状,参加工作的孩子们也都成为了单位的积极分子。

自从办院以来,宋彩琴始终坚持勤俭办院、民主办院原则,处处精打细算。凡是自己能做的,就不花钱买,千方百计地为院里节省开支。老人们用的衣被、鞋袜都是她带领老人和工作人员一起亲手制作。养老院里抹墙、搭棚子、修厕所、补车胎全是她们自己动手,吃的酱油、豆酱和各种小菜也不外买。

1959—1961年三年困难时期,为改善养老院里老人们的生活,宋彩琴带领服务员和两位身体较好的老人开垦8亩山坡地。那时候养老院条件非常差,买不起薯秧,她就向乡亲赊来了薯秧子和豆种。她们种了玉米、花生、白薯、谷子、大豆,打下的粮食除补贴院里老人生活外,还支援灾区1500多公斤,又拿出1500公斤谷子支援鸽子塘水库建设。在她的积极努力下,平市庄烈属养老院一直是唐山地区、秦皇岛市(1958年11月—1961年5月抚宁县撤销,并入秦皇岛市)、河北省拥军优属的先进单位、模范单位,她本人被评为河北省烈属劳动模范、优抚工作者代表,1963年当选抚宁县的烈属代表,曾经先后三次出席全省烈军属荣复军人积极分子代表会议。

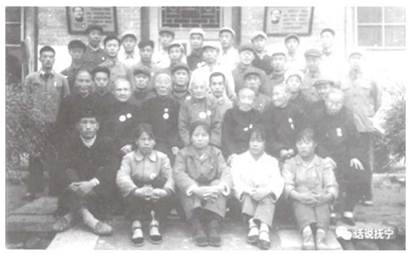

1966 年,驻抚部队官兵到平市庄养老院接受革命传统教育,宋彩琴(第一排中)

传承红色基因

宋彩琴生活朴素,勤俭节约,廉洁奉公,两袖清风,当院长27年,从未拿过国家一分钱工资,只是享受和其他烈属一样的生活待遇。

宋彩琴只讲奉献,不计报酬,做到了公私分明,绝不多吃多占。她给自己定了三条规矩:一是不陪客人吃饭,二是不在院里招待自己的家属和亲朋好友吃饭,三是不收住院老人和其亲属的任何礼品。有一年,五、六岁的孙子到养老院给奶奶送新做的鞋子,正赶上院里吃包子,服务员就顺手给了他两个包子,宋彩琴发现后,马上又要了回去。事后,宋彩琴也觉得对不起孙子,便从供销社给孙子买了饼干送去。她第三个孙子出生时,与她家有亲戚的一位烈属老大妈总觉得宋彩琴对她很照顾,就送了一份礼物,以示祝贺,但宋彩琴给老太太退了回去。老太太不太高兴,宋彩琴解释说:“咱们虽然是亲戚,但你是住院老人,你的礼我不能收,这个规矩不能破,否则我不好做工作。”

1969 年,抚宁县革委会机关干部到平市庄养老院接受革命传统教育。宋彩琴(第二排左一)

因为平市庄养老院是先进养老院,前来视察、慰问、参观学习的各级领导和部队首长的人数比较多,凡是需要招待的,她从不陪客人吃饭。有重要的客人来,她都是邀请德高望重的人来作陪,她却与住院老人一同吃饭。

1965年“四清”时,“四清”工作分团尽管反复清查,也没查出宋彩琴有一点“四不清”问题,就把她树立为好干部的典型,请她到上徐各庄公社、榆关区、抚宁县,甚至请到乐亭县讲述自己的廉洁从政事迹,人们听了以后,很受教育。

组织上几次给她提供转为国家干部的机会(她也当之无愧),都被她婉言谢绝了,她说:“比起那些牺牲的同志,能够活到今天,就已经很知足了,不能再给国家添负担了。”

宋彩琴热爱党,热爱党的事业,关心青少年的成长,经常给驻秦皇岛、驻抚宁部队广大指战员和广大青少年学生讲述红色故事,进行革命传统教育和爱国主义教育,大家深受感动。她曾经做过上百场新旧社会对比的报告,讲述革命传统故事,接受教育的人数达到6万余人。

在对广大青少年教育的同时,宋彩琴对待自己的子女要求也非常严格,教育他们热爱党、热爱祖国、热爱党的事业,要求他们低调做人,爱岗敬业,做革命事业的接班人。三个子女和四个孙子,从小接受革命优良传统的熏陶,都是共产党员,其中长子戴维廉、次子戴维柱均是有50多年党龄的老党员,2021年中国共产党成立100周年之际,荣获了党中央颁发的“光荣在党50周年”纪念章。宋彩琴的子孙们积极进取,努力工作,在事业上都取得了一定的成绩。

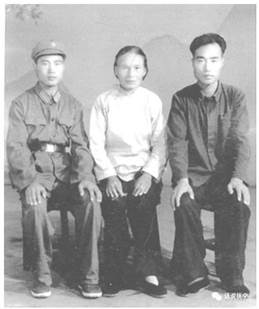

1970 年,宋彩琴与长子戴维廉(右)、次子戴维柱(左)合影

人民不会忘记,历史不应忘记。宋彩琴的事迹屡见诸于报端,早在1944年的《冀东日报》就报道过她的事迹。1961年2月8日《秦皇岛日报》发表过她的回忆文章《发扬艰苦奋斗的革命传统》。1965年3月26日《河北日报》以“模范烈属宋彩琴”为题介绍了她廉洁自律、公私分明、不贪不占的事迹。2010年版《抚宁县志》和2018年版《抚宁县人民代表大会志》有宋彩琴的传记。她写的回忆文章《为革命多奉献是一个共产党员的最大光荣》,1991年7月和2017年8月先后被编入《洋河怒潮》《抚宁抗战史料》书中。

宋彩琴多次当选抚宁县党代表和县人大代表,曾经当选过河北省五届人民代表大会代表和抚宁县七届人代会常委。解放后,上级的一些老领导,如张化东、计明达、章真园、马骥、华仲民、宋春山、李文浩等都先后到平市庄看望过她,对她几十年如一日,辛辛苦苦、默默无闻地为党工作给予很高评价。

1986年8月,原临抚昌联合县县长、国家司法部副部长计明达(右二)、

文玉(于丽娟,左一,中国图书进出口总公司原党委书记) 夫妇到平市庄

看望老战友宋彩琴(右一)、万顺(左二,原抚宁县委组织部副部长、县直党委书记)

1985年不再担任光荣院院长职务之后,孩子们考虑到她年龄大了,几次接她到条件较好的城里安度晚年,然而她对养老院始终有着割舍不断的情缘。她认为自己身子骨还结实,还能为党做些工作,不能吃老本,还要立新功。因此就一直生活在养老院里,帮助新院长做些力所能及的工作。

2002年8月14日晚上,宋彩琴走完她平凡而光荣的一生,享年84岁。宋彩琴的一生,是革命的一生,奋斗的一生,真正践行了入党时许下的诺言“为革命多奉献是一个共产党员的最大光荣”,她不仅是这么说的,也是这么做的。她不愧是党的好女儿,烈属中的优秀代表,拥军的模范。

① 2015年8月抚宁县“撤县设区”。

(《秦皇岛市革命母亲》 采访撰稿人 李利峰 张鸥)