序 言

为贯彻落实习近平总书记 “要讲好党的故事,革命的故事,英雄的故事,要把红色基因传承下去,确保红色江山后继有人,代代相传。”的指示,省老促会网站从2025年1月开始连续登载革命母亲事迹,宣传革命母亲在土地革命时期、抗日战争时期和解放战争时期为革命事业做出的巨大牺牲和贡献,讲好革命母亲故事,传承红色基因,赓续红色血脉,弘扬优良传统。近年来,河北省老促会组织各市开展了《革命母亲录》编辑工作,制定了“《革命母亲录》编辑参考大纲”,各市老促会认真组织本市革命母亲录的编辑,经过全体编辑人员的共同努力,陆续完成了编辑出书任务。这次在网站专题刊登燕赵巾帼英雄事迹,旨在铭记革命母亲的历史功绩,弘扬巾帼英雄精神,扩大社会感召力,为革命老区全面振兴凝聚磅礴力量。

(河北省老区建设促进会)

(《英雄母亲》 王君)

德艺双馨的歌唱家——王昆

王昆是我国著名歌唱家、歌剧表演艺术家、声乐教育家,她曾获中国音协“终身成就奖”和中国华艺“终身成就奖”,是一位德艺双馨的人民艺术家。

1925年4月15日,王昆出生于河北省唐县南关村。王昆的音乐教师是李叔同的弟子。读小学时她便掌握了许多基本乐理知识。

1937年底,王昆(12岁)和姑姑林浦(14岁)、堂姐王巍(14岁)三个小姑娘背着小包上山来到唐县抗日民主政府所在——北店头村参加抗日工作。那年,王昆第一次见到了王平、朱仰兴等领导。在这里王昆不再是一个孩子,而是被人称作“干部”的大人了。她每天都很快乐,浑身有使不完的劲,天天唱着抗日歌曲,并先后在小学教师政治训练班学习,在县妇救会当干部,在歇马村当小学教师。

在教师政治训练班学习时,王昆是当时年龄最小的一个。课前的集体唱歌,唱到最后往往变成了她的独唱。特别是《松花江上》这首歌,开头唱到“我的家在东北松花江上”,歌声像松花江水平缓流淌,充满深沉的怀念。当唱到“九一八,九一八,从那个悲惨的时候”,歌声就像暴风骤雨,急转直下,充满强烈的仇恨和哀怨。接下来唱到“哪年,哪月,才能够回到我那可爱的家乡?哪年,哪月,才能够收回我那无尽的宝藏”,歌声如波涛汹涌,催人奋起抗战,而最后一句“爹娘啊!爹娘啊!什么时候才能欢聚在一堂”,歌声似滔天巨浪,就像是3000万东北同胞在哭号和呐喊!大家听之动容,热泪盈眶,爆发出齐声怒吼:“驱逐日寇,打回老家去!”这首歌,王昆曾多次唱给八路军指战员、游击队员和当地群众,他们认为这才是表达中国人民正气的歌声。

1938年,王昆当选为唐县妇救会宣传部部长。每逢下乡,王昆最能召集群众大会,她先在打麦场上给群众唱抗日救亡歌曲《松花江上》《铁蹄下的歌女》《五月的鲜花》《叫老乡》等,唱了一个又一个,越唱来开会的人越多。群众到齐后,她就开始进行演讲,动员青年人参加八路军,讲解妇女为什么要做军鞋,鼓励妇女参加识字班等。

王昆生前曾回忆说:“那个时候,我们唱的都是抗战歌曲。有一首歌是《叫老乡》:‘叫老乡,快到战场上,你快去把兵当。莫等到日本鬼子来到咱家乡,老婆孩子遭了殃,你才去把兵当……'听了这首歌曲,很多小伙子都踊跃报名参军。”这个当年才13岁的“小妇救会干部”竟然能时常带回几个农村小伙子报名参军,摊派给妇女做的军鞋也能按时交齐背回来。

王昆在歇马村小学担任语文和音乐教员,她把贺绿汀的《流浪儿》这首歌编成歌舞,带领全校师生参加表演,在全县比赛中获得了第一名的好成绩。

1939年初,王昆从歇马小学调到唐县五区妇救会工作,住在下苇子村。4月初的一天晚上,三分区冲锋剧社为群众进行演出,县领导让王昆在剧社演出前上台加演一个独唱节目。王昆演唱了张寒晖的《松花江上》和马可的《江水红》。当时,王昆并不知道台下坐着西北战地服务团主任周巍峙。他是经人推荐专程从40公里外赶来对王昆进行“秘密”入团考试的。谁料想,就在那一天决定了王昆后来的命运,改变了她生活的轨迹。王昆从一个穿老百姓衣服的妇女干部变成了一个穿军装的西北战地服务团的演员了。

1939年4月15日,就在王昆14岁生日那天,她独自背着背包来到唐县管家佐村——西北战地服务团的驻地报到了。1938年底,西北战地服务团从延安来到晋察冀抗日根据地,是当时根据地文艺团体中政治素质较好,业务水平较高,工作经验较多的一个文艺团体。

在这里,王昆是一个仅读过小学的女孩子,就像一个越级的插班生,她来到这些大哥哥、大姐姐中间,以他们为榜样,向他们学习。大哥哥、大姐姐们在墙上写标语、画抗日宣传画,她提石灰桶;大哥哥、大姐姐们作诗、写文章,她学着刻钢板;大哥哥、大姐姐们演戏,她管服装、道具,演配角。王昆随着这支文艺队伍冒严寒、顶烈日,巡回演出,教老百姓唱歌,办文艺训练班,组织群众宣传政策,帮助农民减租减息。

在西北战地服务团这所大学校里,王昆努力提高自己的政治水平和业务水平。她就像春天的小草一样,一天天长高,一天天长大,几乎每天都在增长“本领”。西北战地服务团是王昆艺术成长的摇篮。

1943年4月1日,王昆光荣加入中国共产党。1944年4月,西北战地服务团奉命调回延安,编入延安鲁迅艺术学院。延安在王昆面前又是一个崭新的“世界”,陕北是民歌之乡,在这里学唱民歌、学唱新秧歌蔚然成风。于是,王昆又像当初参加革命学唱抗日歌曲那样如饥似渴地学起了民歌。

1944年底,歌剧《白毛女》开始创作。由于王昆本身就是农民的女儿,在敌后游击生活的7年时间里天天和农民在一起,懂得他们的欢乐和痛苦,也学过河北梆子、陕西秦腔和民歌,再加上年龄适当和气质接近,她被选为歌剧《白毛女》的女主角并成为鲁艺向中国共产党第七次代表大会献礼演出的首演者。

1945年4月23日,中国共产党第七次全国代表大会在延安举行。4月28日晚,中央党校礼堂灯火通明,王昆出演中国共产党领导下创作的第一部歌剧《白毛女》中的女主角喜儿。毛泽东及1400多名代表观看了她的表演。演出结束时,全场响起经久不息的掌声。20岁的王昆成功地塑造了一个不甘旧社会黑暗统治的压迫,奋力抗争寻求人生出路的农村年轻女性的形象。作为中国民族歌剧的先行者,王昆在表演艺术上对后来中国民族歌剧的建设和发展做出了不可磨灭的贡献。

王昆是中国歌剧院第一代演员,她有着得天独厚的歌喉和深厚的艺术造诣,演唱音色明亮、清脆,有银铃般的嗓音。在延安时她努力学习,吸收民族艺术营养,掌握民族演唱风格;吸收西洋发音艺术,广采博取,创造了她特有的热情、朴实的演唱风格。王昆特别擅长演唱乡土气息的陕北民歌,除《白毛女》外,她经常演出的剧目有《秋收》《大生产》《南泥湾》《夫妻识字》《解放了的年代》《翻身道情》《农友歌》《抗日将士出征歌》,印度歌曲《划船调》,孟加啦歌曲《求雨》,苏联歌曲《田野静悄悄》等。

1962年1月,东方歌舞团成立,王昆被指派到东方歌舞团担任艺术委员会主任,兼独唱演员。东方歌舞团的成立,是时代外交所需。王昆到团后,自己与全团人员学习和演出中国民族民间传统、优秀的歌舞节目,同时学习和演出亚非拉各国民族民间优秀歌舞节目,为增进中国人民和亚非拉各国人民乃至世界各国人民的友谊及促进文化交流尽职尽责。

1964年,新中国成立15周年之际,大型音乐舞蹈史诗《东方红》以气壮山河之势展现在首都舞台。王昆在这部舞蹈史诗《秋收起义》一场中领唱《农友歌》。毛泽东主席看到王昆演唱的《农友歌》时,兴奋地对身旁的杨成武做出了一个威武姿势,并称赞道:“很有当年湖南妇女的革命气概哩!”演出结束后,周恩来总理走到王昆面前称赞道:“好哇,王昆,你是20年前《白毛女》,20年后《农友歌》啊!”

2011年12月,王昆将自己获得的中华艺术奖“终身成就奖”100万奖金捐赠给唐县,唐县人民政府配套资金50万元,设立“唐县优秀寒门学子王昆助学基金”,资助众多优秀寒门学子实现了人生梦想。

2014年11月21日,王昆在北京逝世,享年89岁。

(《革命母亲录(保定卷)》 作者 陈玉恩)

硝烟中绽放的玫瑰花

——记三河市北曹庄村老区革命母亲李佑琴

李佑琴,1920年7月出生,三河市北曹庄村人,1946年7月加入中国共产党。抗日战争时期积极投入抗日斗争,解放战争时期征粮筹款支援前线,为革命和建设事业做出了突出贡献。

1937年7月抗日战争全面爆发时,李佑琴的父亲正在村里教书,他痛恨日军的侵略行径,不愿做亡国奴,利用一切可能开展抗日斗争,他一边教书一边宣传抗日。1938年冀东抗日大暴动以后,冀东抗日烽火熊熊燃烧起来,李佑琴家为地下党组织发展的抗日堡垒户,冀东抗日武装队伍和区干部经常出入她家。李佑琴总能在父亲不方便出面的情况下化装送出情报,凡是抗日武装队伍战士和区干部夜间在她家商量事情的时候,她都主动站岗放哨。

1940深秋的一天,父亲把她叫到跟前说:我们现在做的都是抗日的事,目的是把日本侵略者赶出中国,这有很大风险,有时可能会丢掉性命,你怕不怕。李佑琴斩钉截铁地说:您不怕我就不怕,为了抗日什么都不怕,有什么事你就交给我去办吧。父亲说:其实还真有一件事要你去办,我托人从城里买来一批布匹,急需送到盘山抗日根据地被服厂做冬装为抗日战士御寒,路上关卡很多,需要你去完成这个任务。李佑琴勇敢地接下了这个任务。第二天,李佑琴扮作骑驴回娘家的小媳妇,一名游击队员扮作赶脚的后生,把布匹隐藏在驴驮下面就出发了。过日伪军关卡的时候,李佑琴镇定自若坐在驴驮上巧妙地应对各种盘问,不时开几句玩笑,弄得守关卡的伪军眯瞪眼看着李佑琴直咽口水,哪还顾得上搜查。就这样,李佑琴他们闯过了日伪军三道关卡,把布匹顺利送到了冀东14军分区被服厂。

1940年10月,蓟(县)宝(坻)三(河)联合县委成立,分区域逐步开辟抗日游击区。每开辟一块抗日游击区,就要在各村建立民主政权、民兵队伍、妇救会、儿童团等组织。根据以往的表现,李佑琴被推举为北曹庄村妇救会主任。从此以后她更忙了,组织妇女做军鞋军袜、搞生产互助、帮助困难家庭、协助村干部筹集粮食等军需物资,然后再组织人力秘密运往抗日根据地,样样走在前面,是村里的抗日骨干。仅1941年,李佑琴组织做军鞋200多双、筹集军粮5000多斤。因此,李佑琴成了日军的眼中钉,定为重点的搜捕对象。

1942年春的一天,李佑琴组织群众为抗日根据地碾小米,大家碾的碾扇的扇装的装,眼看就要起运了,李佑琴回家拿小褂打算随队出发。刚走到家门口,有人报告说日伪军在村口设了卡出不去了,让她躲一躲。李佑琴急忙跑回碾米的地方,指挥大家把小米等物资藏入地洞。日伪军进村先是胡乱搜索了一阵子,然后把村民赶到村公所,日军队长小林追问给八路军的物资藏在哪儿?李佑琴在不在?半天没人吭声,就把一个叫张廷喜的人拉出了人群,绑起来进行审问。张廷喜被打得浑身淌血,却不吭一声。日军气急败坏,架起机枪准备血洗北曹庄。就在这千钧一发之际,村外响起了密集的枪声,抗日武装队伍打了过来。日伪军不知底细,仓皇逃回了据点。李佑琴抓住这一有利时机,组织民兵把小米运到了抗日根据地。

1946年,李右琴积极投身土地改革运动,组织群众学习中共中央发出的《关于清算减租和土地问题的指示》(“五四指示”),带头平分土地。7月,李佑琴被党组织批准加入了中国共产党,她更加积极地投身于解放战争之中。作为村妇委会主任,组织妇女筹粮筹款搞捐献,全力支援前线,得到冀东军分区的表扬。

新中国成立以后,李佑琴不忘初心永葆本色,带头搞农业生产合作化,积极参加社会主义建设。1956年被推举为人民陪审员,多次参加三河法院审案判案。1971年和1972年,年过半百的李佑琴曾两次出征参加治理海河工程,全力搞好工程队的伙食和做好后勤工作。2014年,李佑琴老人被廊坊市老区建设促进会授予抗日战争“革命母亲”和“老区革命母亲”光荣称号。李佑琴老人于2021年2月1日病逝,享年101岁。

(《廊坊市革命母亲名录》 作者 张希奎)

有七十七年党龄的革命母亲李秀珍

李秀珍,肃宁县万里镇闫郝村人,1929年出生,1944年加入中国共产党。

在抗战最艰苦、最惨烈的岁月,十一二岁的她亲眼目睹了日寇惨无人道的暴行,幼小的心灵便埋下了仇恨的种子。当时地下党负责人是她的叔父李信,在叔父的引导与影响下,她勇敢地投身抗击日寇的腥风血雨中。

她的家是地下党的一个重要联络点,俗称“堡垒户”。当时县区委的负责人侯烈、吴志民、李志国、袁秀珍等经常在这里秘密活动。

当时,她利用自己年纪小、不易引起敌人怀疑的长处,有时扮成卖瓜的、有时装成拾柴打草的,进出于敌占区,多次完成打探消息、传递情报、掩护地下党和游击队过岗楼、封锁沟、封锁线等任务。1942年秋天,区委负责人吴志民有一份紧急情报要送到有鬼子据点的柳庄村,她二话没说,把情报一揉藏在衣服里,爬过封锁沟,绕过据点,跑了三四里地,把情报送到游击队手中。

1941年春天,她所在的吕庄突然被鬼子包围,鬼子把老乡们集中到一个大庙台上,逼问八路军物资的埋藏地点。残暴的日寇当场用刺刀捅死了村民王敬新、马更新。当时她气得心里直骂,两眼直瞪着鬼子汉奸,结果被鬼子揪出来拷问。穷凶极恶的鬼子对她施以暴行,但她咬紧牙关,就是一句话:“不知道!打死我也不知道!”

在惨烈的“五一”大“扫荡”中,为防止柳庄据点鬼子经常性的偷袭,她经常趴在沙土岗里的老榆树上,不眨眼地盯着据点周围的动静;1943年底左右,县、区游击队每次到吕庄活动,几乎都会遭到鬼子的袭击。当时党组织负责人侯烈觉得是村子出了“内奸”,就派她监视村里的伪维持会。她冒着生命危险、机智勇敢地监视伪维持会的一举一动,最终发现了线索、除掉了内奸,保证了抗日组织的安全。

1944年初,年仅15岁的她在区委负责人袁秀珍、李治国的介绍下秘密加入了中国共产党,成为坚定的抗日战士。入党后,她更加积极投身抗战。1945年,抗日战争胜利后,她报名参加了区、县举办的妇女干部培训班,努力学习革命知识和拥军支前、土地改革等方针、政策。学习结束后,先后担任村妇女委员、妇女主任等职务。在轰轰烈烈的土改运动中,她按照党组织的要求,带头宣传土改政策、张贴标语,参加“斗地主,分田地”活动。在党组织和村民的共同努力下,她所在的吕庄村成为土改中的“模范村”。

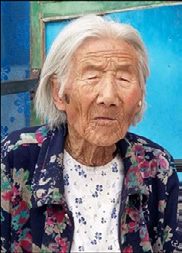

李秀珍老人晚年仍坚持在自己战斗过的地方过着简朴的生活,打草、喂鸡、干点儿力所能及的农活儿,还时不时帮着村里忙活一些红白事……这就是革命母亲李秀珍,一个有着77年党龄的老人,一个平凡而伟大的母亲。

(沧州市赵维椿 张书俭主编《红色记忆 峥嵘岁月之革命母亲》 闫文波 整理)