序 言

为贯彻落实习近平总书记 “要讲好党的故事,革命的故事,英雄的故事,要把红色基因传承下去,确保红色江山后继有人,代代相传。”的指示,省老促会网站从2025年1月开始连续登载革命母亲事迹,宣传革命母亲在土地革命时期、抗日战争时期和解放战争时期为革命事业做出的巨大牺牲和贡献,讲好革命母亲故事,传承红色基因,赓续红色血脉,弘扬优良传统。近年来,河北省老促会组织各市开展了《革命母亲录》编辑工作,制定了“《革命母亲录》编辑参考大纲”,各市老促会认真组织本市革命母亲录的编辑,经过全体编辑人员的共同努力,陆续完成了编辑出书任务。这次在网站专题刊登燕赵巾帼英雄事迹,旨在铭记革命母亲的历史功绩,弘扬巾帼英雄精神,扩大社会感召力,为革命老区全面振兴凝聚磅礴力量。

(河北省老区建设促进会)

(《英雄母亲》 王君)

精忠报国 钢铁堡垒

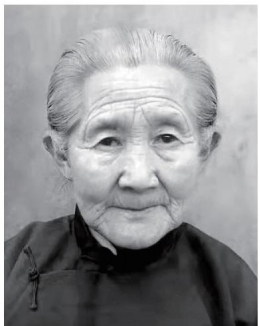

——记革命母亲赵永兰

赵永兰,1915年4月出生于滦县杨柳庄镇西赵庄子村。抗日战争时期,她与丈夫赵凤池凭藉着忠贞爱国的信念和善良淳朴的本性,从老实本分的普通农民,逐步成长为党组织和八路军的固定秘密联系人,他们一家也成为西赵庄子村的抗日堡垒户。

1938年5月,中共冀热边特委组织发动冀东抗日暴动,要利用冀东滦县、丰润、迁西、迁安交界,敌伪统治力量相对薄弱的地区来发动群众、组织群众。西赵庄子的赵家成为抗日队伍的一个联络站、落脚点。此后,冀东抗日将领李运昌、邓华、包森、陈群、苏梅、周文彬、杨思禄、李中权、彭诚、邢玉德、李文举、节振国、魏国臣等都曾在赵家住过、开会或养伤。赵永兰见有八路军伤员到村,立刻为伤员们腾出房子、煎药做饭。一天最多为抗日部队和伤员们做过8次饭,从不说累。一有闲儿,还上山采药,为战士止血治伤治湿疮。

建国前夕,时任冀东军区第十二军分区副司令员杨思禄送给堡垒户老妈妈的皮袄

1938秋,日本鬼子扫荡冀东,我八路军陈群支队突袭了鬼子,打死日伪军20余人。在这次战斗中,我军胡长雪和任仲两位小战士没有回来,赵永兰心如刀绞。她立刻和全家人巡山,当找到两个小战士后,他们已经不幸牺牲。他们将战士的遗体抬回村,用自家和乡亲们捐出的粮食,换了两口棺材并把他们安葬在村西川梁峪。此后常年坚持为他们添坟扫墓填土,并嘱咐儿孙们:“两个小战士背井离乡来到冀东,为了保护老百姓牺牲了,咱们一定不能忘了人家!”赵家的儿孙们一直守候着这两位烈士的坟茔,每年坚持祭扫。

1942年秋,冀东八路军12团独立营营长杨思禄率部队紧急转移,他把缴获的一挺重机枪交给赵凤池,叮嘱说,这是火力最强的机枪,是独立营的命根子,交给你,你一定要保护好!赵凤池当即表示 “人在枪在,兄弟只管放心吧!”很快日伪军包围了西赵村,为保护机枪,赵凤池的女儿把鬼子引向远处,被日本兵活活踢死。赵凤池被抓到大庙前惨遭敌人凶狠毒打,宁死不说八路军和枪枝弹药的藏匿之处。鬼子走后,为了确保军需物资安全,赵家老少齐出动,秘密挖了大小11个山洞,为八路军隐藏武器弹药等物资,被八路军称为“最保险的军需库”。

新中国成立后,赵家很少宣传这个家庭在抗日战争和解放战争时期为党和国家做出的卓越奉献,默默无闻的在农村从事农业生产劳动。但是,在冀东战斗过的将领们从没忘记过赵永兰、赵凤池夫妇和这个堡垒户家庭。

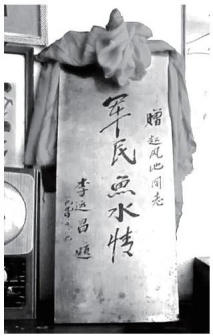

1994年秋,原中顾委委员、冀热辽军区司令员李运昌和杨思禄、李中权、曾广福等将领们来到村里,为赵家送来了凝聚当年鲜血和生命的“军民鱼水情”铜匾,代表当年的党政军领导,对夫妇二人和这个堡垒户家庭给与最高、最隆重的褒奖。

2008年5月,在媒体多方人士的帮助下,赵永兰联系到了胡长雪烈士的后人。胡长雪的儿子带着家人,从千里之外的湖南永州来到滦县,拜见了守护胡长雪坟茔数十年的赵永兰一家人。临别前,他们在父亲的坟上捧走了一捧土,让胡长雪同样也魂归故里。

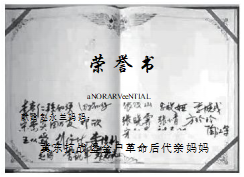

2013年8月16日,原八路军四纵政委邓华的女儿邓欣、原冀东军分区副司令员包森的侄孙女赵琦等十几位将领的后人们来村,拜见了这位和父辈们生死之交的革命老妈妈赵永兰,同时把李运昌之子、民政部副部长李惠仁踏访冀东老区签名“冀东抗战堡垒户,革命后代亲妈妈”的证书,送给赵永兰老人。

冀东八路军后代给赵永兰送的证书

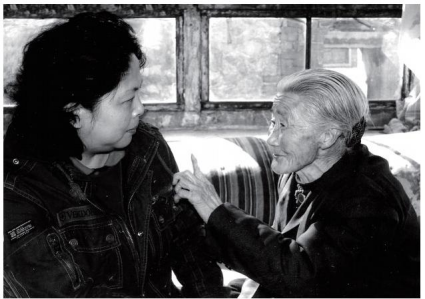

杨思禄将军之女杨争受父亲委托专门看望革命老妈妈赵永兰

(《唐山革命母亲录》 滦州市老促会)

她们将鬼子的“炮楼”送上了天

——记无极县张段固镇司家庄村革命母亲刘春联

刘春联,1924年3月19日出生于无极县七汲镇一个革命家庭。她的哥哥刘赫英(革命烈士)是村里的抗日骨干。受哥哥的影响,刘春联很小就帮助地下党组织开展工作,成为我党一名小小的“地下工作者”。她曾担任村妇救会主任,1942年4月8日,她成为一名光荣的中国共产党党员。

当年日本鬼子占领了七汲镇,并把炮楼建在了刘春联家的房子后面,由于离据点很近,鬼子经常来她家里抢东西,还动不动对刘春联的父母拳打脚踢。刘春联看在眼里恨在心头,于是她开始琢磨对付鬼子的办法。她了解到组织上正在策划炸掉鬼子的炮楼,她想要炸炮楼最好从地下挖地道,要挖地道就得选择最近最安全的地方,她想到了自己的家,那不就是离据点最近的地方吗!

组织上安全转移了刘春联的父母,开始在她家挖地道。为了不被鬼子发现,挖出来的土只能堆在院子里,院子里堆满了,就堆在北屋和东屋里,那个时候,她们白天黑夜都在挖,困了就在地道里小歇一下,饿了就吃几口同志们送来的干粮,就这样挖了三天三夜,终于挖到了鬼子的炮楼儿底下。地道挖好后,党组织先让周围的村民偷偷地转移,等村民都撤离到安全地点后,当天晚上一声巨响,就把鬼子的据点给炸了。看着空中腾起的硝烟,刘春联感到真的出了口恶气。

刘春联的丈夫司志恒于1945年6月秘密加入了地下党组织,先后担任村支部书记,县文教部部长。司志恒、刘春联是一对革命夫妻,为了保卫家乡,拯救劳苦大众,他们不畏艰难险阻,勇于牺牲,与敌人斗智斗勇,虽多次陷入险境,但都化险为夷。

(《石家庄市革命母亲名录》 无极县妇女联合会)

冀东抗战女杰马淑贤

冀东地区滦河南北两岸,是中国共产党最早开辟的抗日革命根据地。距北岸不远,有一个较大的村庄——信庄村。抗日战争时期,冀东党组织的秘密联络站曾设在这个村。当时,好多党中央的指示、抗战主张都是从这里传向昌黎县各地的,且都是通过红色女交通员——马淑贤不畏艰险、机智勇敢、历经艰辛传递出去的,她的动人事迹,至今仍在群众中传为佳话,永久的载入了昌黎县红色历史之中。

马淑贤是1938年昌黎抗日大暴动的组织者——张其羽的结发妻子。她尽管不是一名共产党员,也不是什么具有一定身份的干部,但她作为一名农村的中国女性来说,却为中国人民的解放事业做出了重要贡献。她那热情善良的心地与对党和人民忠贞不渝、为革命勇于献出自己一切的革命精神,一直深深地印在人们的红色记忆中,她的英雄事迹传遍冀东大地。

全力支持丈夫工作

张其羽的家乡在昌黎县皇后寨乡信庄村。那里紧傍滦河,土肥水美,得天独厚,且又距敌人的统治中心县城较远。因此,早在1932年,冀东党组织的一些负责人通过关系,就时常到张其羽家落脚,组织开展抗日宣传和开辟新的革命根据地的工作,夫妻二人开始成为抗日活动积极分子。1933年,经乐亭县共产党员岳泽普介绍,张其羽光荣地加入了中国共产党。在丈夫的思想行为的感染下,马淑贤渐渐懂得了为劳苦大众求解放的道理,并继而走上了革命的道路,很快由一名普通的农村妇女,成长为一名具有革命觉悟的战士。尤其是当她知道丈夫从事的是救国救民的大业时就更加敬重他,不遗余力地支持丈夫的工作,并和丈夫并肩投入到了抗日斗争的激流之中。

1933年,为了向群众宣传我党抗日救国的主张,培养抗日力量,张其羽在家里办起了报馆,转卖《大公报》《益世报》《新青年》及鲁迅作品等进步报刊。每次取来报纸后,都在里边夹有当时违禁的革命书刊,再由马淑贤秘密传送给各地的积极分子和进步人士。

办报馆和做生意不同,没有分文收入。由于家里一些收入都贴补到报馆的开支上了,因此,全家人时常吃了上顿没下顿。为了维持全家人生活,马淑贤就挎上篮子出去讨饭,虽然生活很艰难,但是她从未因此埋怨过丈夫。为支持丈夫将报馆办下去,她把自己多年的积蓄和银手镯拿出来,典当后用作报馆的活动经费。

1938年临近举行抗日暴动的日子里,已经是孩子妈妈的马淑贤,白天打理一天家务后,还经常在夜间帮助丈夫印刷宣传党的抗日主张方面的标语传单。一大早,她挎上篮子,把各式各样的传单送交到各秘密地下工作站中,做好了暴动前各项准备工作。当时,冀东党组织的一些主张和行动计划,有好多也都是她冒着生命危险,艰苦跋涉传送的。

站岗、放哨、送情报

在党的领导下,冀东抗日暴动揭竿而起,暴动浪潮迅速席卷长城内外、滦河两岸,张其羽受命担任了抗日总队的教导员和昌黎暴动队伍的党代表。他工作更忙了,与冀东党组织一些领导人的接触也日趋频繁,他的家便成了集会、传送情报的秘密中转地,马淑贤也就成了地下党组织的红色交通员,担负起了传递党的秘密文件和各项指示、情报的重要任务。

在这期间,来到她家里的都是冀东党组织的负责同志和地下工作人员,她把同志们当成是自己的亲人,给他们烧水、做饭、洗衣服。同志们来了,马淑贤总是满面春风,像迎接远道而来的客人似的热情招待,想尽一切办法让大家吃饱、吃好。领导们开会商讨抗日大计,马淑贤就假装做针线活,在门口望哨,警惕地注视着村里村外的动静,保卫着与会人员的安全。不管寒冬,还是盛夏,不管风天还是雨天,马淑贤总是认认真真地履行着自己的职责,没有出现过任何差错。

在当时情况下,作为一名情报交通员,经常会遇到各种料想不到的危险。有一年的早春,滦河的水面上的冰已经开始融化,人走在上面,一不小心,就有掉进河里溺水的危险。就在这时,张其羽让马淑贤到河南岸的贾滩村去送一封急信,马淑贤接到任务二话没说,拔腿就走,她时而淌着冰冷刺骨的河水,时而踩着尚未融化的河冰,费尽了好大力气才把信送到了对岸村里的情报站。为了不被敌特发现,又连夜返回,当她完成任务回到家里,已经是后半夜,膝盖以下全冻成冰,裤子脱不下来,只好用剪刀剪开。

为了革命,马淑贤不怕苦,不怕累,当同志们向她表示谢意时,她总是笑着说:“为了打垮日本鬼子,你们把命都豁出去了,我这点苦、累算个啥!”就从这时起,马淑贤的双腿染上了严重的风湿病,有时疼痛难忍,但她依然坚持不懈为革命传递情报。

掩护丈夫脱险

1938年秋季,党领导的昌黎武装暴动受挫后,革命转入了低潮。日伪军开始在全县大肆搜捕我参加抗日暴动的人员,又悬赏通缉张其羽。在这种情况下,昌黎武装暴动的领导者不得不采取隐蔽的形式,转入地下活动。他们设法从昌黎县城搞到一部旧式收音机,夜晚用来收听来自延安的广播,记录下来以后,立即印成《火线》《前进》等小报四处散发,继续鼓舞人民的抗日斗志。与此同时,张其羽他们还组织小股武工队,趁夜四处活动,砸警察局,惩办汉奸、特务和不法地主,闹得敌人坐卧不宁。后来,敌人通过特务探听到是张其羽带人干的,就想方设法抓捕他。1939年夏季的一个清晨,赤崖警察所暗遗特务胡四来张其羽家摸情况,胡四是信庄村一个大地主的儿子,早先投入革命,后又和敌人暗中勾结,刺探我方情报。临行前,胡四事先和敌人约定,如果张其羽不在家,为防止身份败露,就两小时内返回。如果在家,就设法拖住张其羽,两小时后赤崖警察所就全部出动来家抓人。碰巧这天正下着小雨,胡四到张家时,张其羽刚吃过早饭,正和警卫员张春海擦拭手枪。见胡四进来,张其羽赶紧把枪上好,顶上子弹,警惕地看着胡四。胡四便装作要参加抗日队伍的样子,先是诉苦,后又谈抗日形势,海阔天空,胡扯乱拉,故意拖延着时间。两小时后敌人来了,他们还未进门,就被在门口以开杂货铺为掩护暗中放哨的张其羽弟弟看到了,他急忙拉铃报警。张其羽得到消息,急忙下炕准备出去,胡四立刻纠缠说“大哥我咋办?”张其羽回答说“跟我们走!”这时,敌人已经把大门堵住,架上了机枪,院墙上也伸出了乌黑的枪口,并高喊着:“张其羽出来吧,你跑不了啦。”这时,张其羽从屋出来转身出后门,正好被敌人发现,从二门到堂屋不过50米,敌人的机枪正对着张其羽的后背。在这危急的关头,马淑贤急中生智猛推胡四一把,紧紧关上了前门,一下挡住了敌人的视线和枪口,就在这一瞬间,张其羽便趁机冲了出去,来到堂屋的北门外,并通知西套间的两位同志快走,这时,胡四跑来想闯进门去抓张其羽,马淑贤使出全身力气,死死地顶住门扇。等敌人七手八脚把门踢开时,张其羽他们早已跑进青纱帐,消失的无影无踪了。

敌人未抓到张其羽,恼羞成怒。在胡四的指使下,他们抓走了张其羽的弟弟和内弟,马淑贤毫不畏惧,上前和敌巡官辩理说:“你们抓的是抗日的,怎么抓起老百姓来了!”敌巡官扬起巴掌气急败坏地朝马淑贤的脸部打去,由于用力过猛和马淑贤的躲闪,不但没打着马淑贤,却一下摔在了泥地上,狗腿子们连忙扶他。在这忙乱之时,马淑贤的弟弟一看不好,趁敌人还没醒过腔来,他小声示意说:“大姐,这没你的事儿,快回去吧,不要管我们!”马淑贤明白了弟弟的意思,就急忙转身跑回家。到家后,急忙把收音机和一些文件收拾好,藏了起来。然后,带着三个孩子迅速离开村子,开始隐蔽生活。

一封入党介绍信

马淑贤领着孩子们离家后,敌人岂肯善罢干休,他们几次抄家,到处缉拿他们,务要斩草除根。没办法他们只能更名改姓,绕道滦南县去找张其羽。那天夜间刚走不远,忽然天空乌云密布,电闪雷鸣,瓢泼大雨倾泄而下。他们冒着大雨艰难跋涉,每走一步就要滑一跤,只有借闪电的瞬间才能辨别方向,全然不知是行在路上还是走在地里。由于夜黑路滑,他们迷了路,竟一直走到距敌人据点仅有一里之遥的后圈村。还好,村里人一听是张其羽的家属,热情地接待了她们,并安排住了一天。为了安全起见,他们坚持夜间走路,白天在坟地里、庙里藏身,饿了就采些野菜、野果充饥,实在没什么可吃的,就趁早晚摸进村边的人家要碗饭吃。就这样,她们终于在连北庙村田自修家找到了张其羽,此时,他已是昌(黎)乐(亭)办事处主任。也就在这时,张其羽接到上级调令要他去平西抗大第四分校学习,翌日就要启程,只能和马淑贤母子团聚一个晚上。就在这天夜里,张其羽给妻子马淑贤写了一封入党介绍信,并让她交给党组织。马淑贤心情十分激动地说:“不,我先留着,等你回来,我要在你面前宣誓入党,让你为我高兴。”张其羽沉默少许说:“好吧,不过我们要做好为革命牺牲的准备。”马淑贤坚定地表示:“自从跟你那天起,咱就做好了准备。”张其羽听后笑了笑又说:“不管遇到什么不测,我们都要争取活着,要看到中国人民解放的那一天。”夫妻两个开心的说着笑着。随后,两人又谈论起小女儿被迫丢给他人抚养的事来,说到深处,两人都不免有些伤感,但又互相安慰劝解着。就这样他们一直交谈到翌日凌晨,直到张其羽踏上西去的征程为止。

丈夫走后,马淑贤的处境更艰难了。为了工作和生活,马淑贤带着孩子不得不在敌人的眼皮子底下过日子,稍有不慎,就有被捕的危险。好不容易,马淑贤盼来了上级党组织的领导人阎达开、田自修、张振宇等同志。当时,马淑贤正患病卧床不起,她从昏迷中醒来,有气无力地说:“请组织上把我这两个孩子带走吧,我无力带大,并请求组织把他们培养成人,交给其羽。”领导们答应了她的请求,让两个孩子随地方部队和县区机关活动。过了一段时间,听说张其羽到平西后还未开始学习,日军就纠集重兵向我抗日根据地开始了疯狂的“扫荡”。根据党的指示,张其羽和学员们都分散到各区、村,同根据地人民一道,投入反“扫荡”斗争,并赢得了反“扫荡”的胜利。不久,张其羽又奉命率领一支队伍返回冀东工作,在东进途中,不幸和大队敌人遭遇,为掩护部队安全转移,他带一小队战士阻击敌人。在激战中,由于敌我力量悬殊,寡不敌众,终因弹尽力竭,身负重伤,壮烈牺牲。但马淑贤一直不相信这是真的,总是日夜期盼着丈夫能平安回到她的身边。然而,事实是残酷的,张其羽确实牺牲了,这一噩耗,着实对马淑贤打击不小,但她没有就此倒下,而是擦干眼泪,挺起胸膛,继续投入抗击日本侵略者的战斗。

自此,马淑贤把丈夫给她写的那封入党介绍信精心地珍藏起来,想丈夫了,她就拿出来看看,看完再包好放起来。就这样,她一直珍藏到1944年11月25日(阴历)裴各庄遇险时,才不得不忍痛割爱把它烧掉,但那封不平凡的入党介绍信却镌刻着马淑贤对丈夫的深情的怀念。

中国人的骨气

1943年,马淑贤的大女儿参加了中国共产党。她一方面在学校学习文化,一方面做些党的地下工作。这年的初春,她不幸得了急病,昏迷不醒,当地医生束手无策,马淑贤更是心急如焚。这时,有人提出,要转乐亭医院去治疗,但是,必须先给乐亭县的县长送些人情或是做门亲戚才行。马淑贤却斩钉截铁地说:“他是汉奸,咱不和他来往,更不用说做亲戚!中国人要有中国人的骨气。我女儿就是死,也不向这种人求情。”结果,女儿当天夜里就离开了人世。

抗日战争胜利以后,马淑贤终于回到了自己的家,但因张其羽的老同志却调远了,无人照顾,生活很是艰苦。这时,曾在张其羽教育下参加革命,后于1946年投敌叛变的刘成玉,多次派人捎信给马淑贤,说看在老朋友张其羽的面上,愿意照顾她们,生活上有什么困难尽管说话等等。马淑贤根本不予理睬,她没好气地对捎信人说:“张其羽没有这样的朋友!假如张其羽还在的话,肯定要首先除掉这个叛徒。告诉他吧,他的末日就要到了,人民一定会向他讨还血债!”不久,在解放昌黎的一次战斗中,叛徒刘成玉被击毙。

如今,马淑贤虽然离开我们多年,但我们党没有忘记她,人民没有忘记她,革命母亲马淑贤的英名永存昌黎人民的心中。她那种坚韧不拔,不屈不挠,爱憎分明,无私奉献的革命精神,永远激励着我们向着中国伟大复兴的目标前进。

(《秦皇岛市革命母亲》 采访撰稿人 贾恩娟 闫永忠)