序 言

为贯彻落实习近平总书记 “要讲好党的故事,革命的故事,英雄的故事,要把红色基因传承下去,确保红色江山后继有人,代代相传。”的指示,省老促会网站从2025年1月开始连续登载革命母亲事迹,宣传革命母亲在土地革命时期、抗日战争时期和解放战争时期为革命事业做出的巨大牺牲和贡献,讲好革命母亲故事,传承红色基因,赓续红色血脉,弘扬优良传统。近年来,河北省老促会组织各市开展了《革命母亲录》编辑工作,制定了“《革命母亲录》编辑参考大纲”,各市老促会认真组织本市革命母亲录的编辑,经过全体编辑人员的共同努力,陆续完成了编辑出书任务。这次在网站专题刊登燕赵巾帼英雄事迹,旨在铭记革命母亲的历史功绩,弘扬巾帼英雄精神,扩大社会感召力,为革命老区全面振兴凝聚磅礴力量。

(河北省老区建设促进会)

郭隆真——宁死不屈的巾帼英雄女革命家

郭隆真(1894—1931 年),原名郭淑善,化名石衫、石珊、林一、林逸。回族,1894 年 3 月 18 日出生,河北省大名县金滩镇人。她是中国共产党早期的女革命家,是北方妇女运动的先驱者和工人运动的卓越领导人。

郭隆真

一、出身名门

郭隆真,原名郭淑善,1894 年 4 月 11日,诞生在直隶省(今河北省)元城县(今大名县)金滩镇一个士绅家庭。其父郭荣柱是个较开明的读书人,受当时资产阶级革命风潮的影响,思想较为进步。郭隆真受父亲的影响,自幼便喜爱读书,并富有反抗精神。

1909 年,聪明好学的郭隆真便和父亲一起在自己家里办了一所女子小学。该校是大名县历史上第一所女子小学,也是河北省农村的第一所女子学校。1912 年 5 月,直隶省政府派视学检查大名府的办学状况,当他了解到郭隆真父女兴办女学的情况,大加赞赏。

二、革命生涯

1913 年,天津直隶第一女子师范来大名招生,郭隆真毅然报了名,全新的天地给了她更大的思考和活动空间,她常和邓颖超等同学一起探讨国事,一起研究妇女问题。

1919 年 5 月 4 日,五四运动爆发。5 月 5 日晚,郭隆真主持召开了预备班积极分子大会,倡议立即行动起来,郭隆真和刘清扬、邓颖超等一起筹备成立了有 600 多人参加的天津女界爱国同志会,成长为出色的女生运动领导人之一。

1919 年 5 月 25 日,天津女界代表在江西会馆召开各界妇女代表会,宣布成立天津女界爱国同志会,郭隆真被选举为演讲部部长,1919 年8 月两次参加赴北京请愿。女界爱国同志会组织了多次游行示威,郭隆真总是活跃在队伍的最前面,她曾三次被捕,每次出狱后都立即投入战斗。郭隆真英勇不屈的斗争精神,使她成为当时天津妇女运动和学生运动的著名领袖。

1919 年 9 月 16 日,周恩来、郭隆真、邓颖超等 20 余人开会,决定成立觉悟社,出版刊物《觉悟》。为寻求救国真理,1920 年 11 月 7 日,郭隆真同周恩来、张若名等人一起踏上了赴法勤工俭学之路。1922 年,中共旅欧支部成立,郭隆真于 1923 年经周恩来介绍加入中国社会主义青年团,同年转为中国共产党。1924 年秋,郭隆真与李富春、蔡畅等15 位同志被中共旅欧支部派往苏联莫斯科东方大学进行短期学习。

1920 年天津觉悟社成立时部分成员合影

1925 年 5 月,郭隆真奉调回国,在李大钊负责的北方区党委领导下工作,被党组织委派到国民党北京特别市党部妇女部工作,任妇女委员会委员,创办《妇女钟》《妇女之友》刊物。1926 年,郭隆真在党的指示下于北京西城创办了缦云女子学校,担任主持人。1927 年春,奉系军阀大肆残害北方的革命势力,4 月 6 日,中共北方的主要负责人李大钊等同志被捕。在极端险恶的形势下,郭隆真从容不迫。她销毁了所有文件,掩护了其他同志撤退,自己却未来得及转移,再次被捕入狱,判处 12 年徒刑,经营救,于 1928 年底释放。

两年多的牢狱生活,使她与北京的党组织失去了联系。1929 年初,为寻找党组织,她只身南下,在上海邂逅阔别多年的邓颖超,通过邓颖超她与党中央取得了联系。1929 年春,党中央派郭隆真赴东北工作。在中共满洲省委从事职工运动,郭隆真以家庭妇女的身份进入哈尔滨中东铁路三十六棚总厂,活动于工人运动的前锋。她秘密组织和联络工人,掀起了一次又一次罢工斗争,迫使反动当局解散了工业维持会,建立了由共产党人控制的工人委员会。1930 年 3 月,郭隆真被调回沈阳。不久她被选为中共满洲省委委员,满洲省委职工运动委员会书记。

1930 年,山东青岛的党组织遭破坏。1930 年 6 月,党中央派郭隆真前往青岛任山东省委委员,青岛市委常委、宣传部长,负责重组党组织,参加中共山东省委的领导,任省委妇委书记。经过郭隆真与陈少敏等同志的共同努力,不仅重建了党组织,而且还连续发动了几次罢工。先后创办了《红旗报》、《海光报》等革命刊物。1930 年 11 月2 日,郭隆真在海边四方村与一女工骨干密谈时,引起特务怀疑,不幸被捕。这是她一生第五次入狱。

1931 年春,郭隆真被解往济南,国民党山东省政府主席韩复榘亲自审讯她。面对敌人的威逼利诱,严刑拷打,郭隆真坚贞不屈。1931 年 5 月 4日凌晨,她和邓恩铭等同志一起被敌人杀害。

三、永远的怀念

郭隆真一生追求真理 , 寻求救国救民的道路,是一位民族英雄,巾帼旗帜。正如邓颖超同志对烈士的评价那样:“她有火一样的热情,爱护着国家、民族;亦同样以火热的高度,憎恨当时的亲日卖国贼”。“在五四运动中,在她一生的革命工作中,都证明她是一位坚决勇敢、不顾一切、精诚不懈的奋斗者”。

为了向中国共产党成立一百周年献礼,为了纪念郭隆真英勇就义九十周年,在省、市、县党委政府的正确领导和省市县各级民委的领导关怀下,在金滩镇党委政府和金北村党支部的大力支持下,郭隆真故居得到重新改造翻建。他们经过搜集、整理、比对,将烈士的生平历程进行认真梳理,以更新的理念更为合理的布局,用展板、图片、诗词、书画、文字等多种形式展示郭隆真短暂而光荣的一生。

郭隆真故居

郭隆真故居是全国民族团结进步教育基地,是河北省师范大学爱国主义教育基地,是河北省红色旅游点,是邯郸市文保单位。

郭隆真一个光辉而伟大的巾帼旗帜,永远是咱邯郸人民的骄傲,大名人民的自豪。正是:隆真刚烈为国愁,被捕何曾怕断头;丹心热血染山河,战歌一曲照千秋。无私无畏未为己,民族大义争自由;卫水河畔奇女子,共和国史竞风流。

(《邯郸革命母亲风采录》 大名县老促会供稿)

戎冠秀——“子弟兵的母亲”爱国拥军模范

1942年2月13日,地处北方的阜平县北崖村气候还相当寒冷,可在晋察冀边区的第一届群英会上,人们的欢呼声、掌声如春雷滚滚,如春潮涌动。这是一次不寻常的颁奖大会,一位脖子里围着白毛巾的农村妇女激动地从军区司令员聂荣臻手中接过一面锦旗,锦旗上绣着“子弟兵的母亲”6个黄灿灿的大字,锦旗的下边署名是:军区司令员兼政治委员聂荣臻、副司令员肖克、副政治委员程子华、刘澜涛、政治部代主任朱良才率子弟兵全体指战员。是谁能获得如此高的荣誉呢?她就是平山县下盘松村妇救会主任戎冠秀。在这个会议上,军区颁发了锦旗,还奖给戎冠秀大骡子一匹。大会闭幕后,军区副政委刘澜涛、政治部代主任朱良才亲自搀扶戎冠秀跨上大红骡子,并派一个班战士护送到平山县。平山县沿途群众敲锣打鼓,妇女们扭着秧歌,民兵列队欢迎这位子弟兵的母亲。

戎冠秀被称为子弟兵的母亲当之无愧。自从共产党、八路军创建了边区根据地以来,这个从小吃糠咽菜,受尽了贫苦生活煎熬的农村妇女担任了本村妇救会会长,她视共产党为穷人的救星,把帮助人民打鬼子、打土豪的八路军战士视为亲人。送公粮时,她把粮食筛了又筛、簸了又簸,送到军队上。她说:“军队在前方打仗,比不得咱在家里,让他们吃上砂子、烂米、糠皮,怎么去打仗?”做军鞋时她把妇女们召集在一起,“咱们给自己孩子兄弟做鞋都结结实实的,给子弟兵做也一样,他们整天翻粱爬坡,行军打仗,比不得在家里,要做一对是一对”。

戎冠秀就是用她那山里人特有的实心对待每一个人,用她的满腔真情温暖每一颗战士的心,别的不说,单就抗日战争年代戎冠秀冒着生命危险掩护和救护八路军伤病员的事迹就说不完,道不尽。那是1942年秋季一天,调集了7万大军的日本鬼子向晋察冀边区发动了惨绝人寰的“梳蓖大扫荡”。得到消息后,戎冠秀与群众搞好“坚壁”工作,然后又把群众转移到山沟里去。第二天早饭后,戎冠秀正在山梁上放哨,忽然三个方向、三个山头的草人同时倒了,这是信号,草人一倒,表示鬼子来了。她想,

鬼子准是从三面包围上来了。于是,她急忙跑到南华门转移群众。

当戎冠秀把全村男女老少安置到大坟沟一个山洞里,自己走出来观看敌情时,突然发现一个八路军伤员从南华门过来,这个伤员还不知道来了敌人,正准备往村里去呢。戎冠秀急忙从左边山坡上下来,截住伤员,着急地小声说:“唉呀, 我那亲人,快跟我来!”说着架着伤员就要进山洞。可是,她的双手刚抓住伤员的胳膊,脑子立刻打了个旋儿:不行啊,不能进这个山洞。这洞口容易被敌人发现,藏在这里不保险。说话间她搀扶着伤员急速绕到小石凹沟里。

小石凹山高坡陡,悬崖峭壁,是个人迹罕至的地方。半山腰有块大岩石遮住一个小小的洞口,这是她掩护伤员的一个暗洞。岩石有一人多高,脚无登处,手无攀处,伤员因一胳膊受重伤,爬了几次没爬上去。怎么办?时间不等人,应尽快把伤员掩护起来。想到此,戎冠秀毅然蹲下身子,拍拍双肩对伤员说: “来,同志,上吧!”伤员见戎妈妈近50岁了,不忍蹬她的肩膀。戎冠秀可着急了:“哎呀!同志,时间不等人,情况紧急,愣啥哩,快上吧!”就这样,伤员两脚踩在戎冠秀的双肩上,戎冠秀两手抓住伤员的小腿,用尽全身力气,猛地站了起来,把伤员托进山洞,并嘱咐他:“你在洞里好好休息,外边无论发生什么事情也不能出来。”戎冠秀把伤员掩护好,自己又绕到另一山梁上放哨去了。

在那个年月里,戎妈妈救下来的伤员可不止一两个。

在1940年的一个傍晚,月冷风寒。从柏叶沟战场上抬下来一个重伤员,只见他浑身是血。戎冠秀一见,心里可疼坏了,她顾不得自己的安危,急忙把伤员接到屋里,亲自护理。

开始,伤员昏迷不醒。戎妈妈见他嘴唇发干,忙叫女儿荣花端来半碗开水,自己先尝了尝,觉得太烫,就轻轻地吹温了,抱起伤员的头,掰开伤员干裂的嘴唇,用小勺往嘴里一点一点地灌水。可是,灌了几勺,水从嘴角流出来,咽不进去。戎妈妈急得走里转外,伤员水米不打牙,这可怎么办呀?莫不是嗓子眼儿堵住了?她用手轻轻地给伤员揉揉胸口和嗓子,又继续灌水。只见咕嘟、咕嘟,伤员慢慢地咽下水去了。她喂进半碗水,见到伤员嘴唇动了几下,想说什么又说不出来。戎妈妈心想:在战场上滚打了几天几夜,肚里准是饿了,光喂水不行,得喂点儿东西。正巧碰上村上一家姓宋的正办白事,做了豆腐,戎冠秀忙去要来一碗豆汁,又一勺一勺地喂下去。

伤员肚里有了热食,渐渐地苏醒过来了。灯光下,戎冠秀慈爱地端详着伤员睁开疲惫的双眼,心里松快了好多,她说:“你别动,我给你用水擦擦。”她烧来半盆温水,用干净布给伤员擦擦手、擦擦脸,又把身上的血一点点擦净,安顿伤员躺在炕上,自己就和乡亲们一起,坐在伤员一旁静静地守着。

这几天,戎冠秀领导全村妇女,慰问子弟兵,转送伤员,跑前跑后从没合过眼,别人劝她休息,她不肯,一步不离伤员。到后半夜,土坯房子里寒风刺骨,戎妈妈担心伤员着凉,想在他身边放盆炭火,可到哪里去弄呢?她想到宋家办白事,烧劈柴,赶忙让儿子春金去要来一盆火炭,放在伤员身边,随后又端来一盆热面汤,一口一口地喂伤员。一边喂一边鼓励伤员说:“同志,来,快吃点吧,多吃点,吃饱了暖和,伤好得快。”

天亮以后,转运队来接伤员进医院,戎妈妈怕担架硌得慌,立即抱来一捆软草,铺在担架上,然后扶住伤员躺上去。她见伤员一只脚冻红了,就抱在怀里暖了暖,想找块棉花包上,可当时她家里很穷,一家五六口人,睡在一个土炕上,铺的、盖的是草包和麻袋片,一家人只有闺女穿一件棉袄。这时,戎妈妈一抬眼看见闺女在身旁,就从她穿的棉袄上“嘶啦”撕下一个大襟,轻轻地给伤员包上冻脚。伤员抓住戎妈妈的手激动地说:“好妈妈,伤好以后,我马上重返前线,多杀鬼子。”

有一次,日本鬼子“扫荡”即将进山沟,村里人都组织大转移,这时候送来一个重伤员。担架刚走,鬼子又离村不远了,这可怎么办?情急之中,戎冠秀把急用的东西包了个包袱交给闺女,让闺女跟在后边帮忙照顾,自己二话没说,把伤员背到背上。路,坎坎坷坷,又陡又窄,100多斤重的伤员背在背上,累得她呼呼直喘气,可又不敢歇息,直到把伤员背到山洞里轻轻地放下,平躺在那里。她正想喘口气,放松放松,可听伤员呻吟得更厉害了,戎冠秀俯身细看:啊!伤员伤的是背和大腿,怎么能平躺呢?山洞里坑坑洼洼,没有一块儿平坦的地方。为了减轻伤员痛苦,戎妈妈就坐在地上,把腿伸直,让伤员上半身趴在她的腿上,又急忙吩咐女儿用几块石头搭个灶,点着火,烧了一小瓦盆开水。戎冠秀把自己夏天穿的白布坎肩煮了消毒,一把撕开,给伤员细细洗伤、包扎。由于失血过重,伤员一直处于昏迷状态。后来乡亲们闻讯赶来了,戎冠秀的丈夫也来了。他们带来了自己舍不得吃、舍不得用的鸡蛋、挂面、蜂蜜和药物,戎冠秀和乡亲们日夜守护在伤员身边。在戎冠秀和乡亲们的精心照料下,伤员得救了。在伤员伤愈归队时,他深情地望着戎妈妈,“扑腾”跪在地上,哇哇哭起来:“大娘啊,妈妈!我真不知道您是怎么把我这一百多斤重的汉子背进山洞的,为了治好我的伤,您为我熬脱了几层皮,掉了多少肉啊!”

面对这样的母亲,多少伤病员在由危转安时都情不自禁地行了跪拜大礼,多少伤病员都发自内心地深情地喊一声“妈妈”。

晋察冀军区副政委程子华在听了戎冠秀事迹介绍以后,眼含热泪,说:“戎妈妈,您立了大功!我们的战士完全应该尊重您,把您当亲妈妈一样跪拜。”

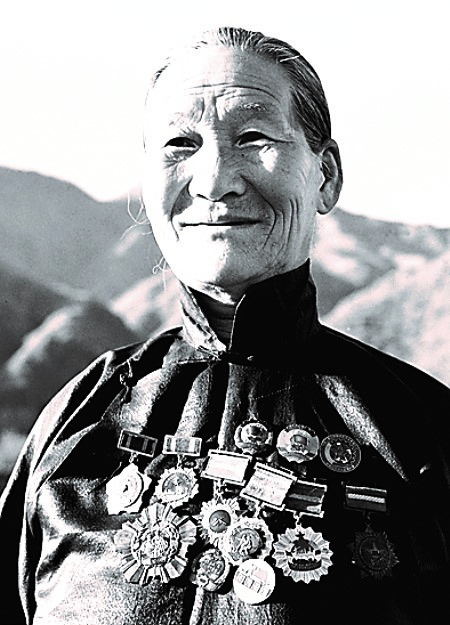

在抗日战争中立了功的戎冠秀,新中国成立后积极参加家乡的社会主义革命和建设,她曾经作为华北区人民代表出席了全国第一次政治协商会议,参加了开国大典;她作为全国“三八”红旗手标兵,多次出席全国劳模会议和拥军优属表彰会议;她作为深山老林的一位农村妇女,曾受到伟大领袖毛主席的12次接见。她作为一名农村妇女在93岁高龄告别人世时,聂荣臻、徐向前、薄一波、彭真、杨成武、康克清等领导发来唁电,她的骨灰由当时的河北省委副书记吕传赞、副省长叶连松、省军区副司令员张志全及石家庄地委书记、专员、平山县委书记、县长亲自护送,安放在华北烈士陵园。

党组织没有忘记为党做出贡献的有功之人,人民没有忘记这位慈爱的母亲。戎妈妈的事迹还在民间流传,著名诗人田间的 《戎冠秀赞歌》还在传唱:

我唱晋察冀,

山红水又清。

山是那么红,

水是那么清。

如果有人问,

请问好老人。

这位好老人,

好比一盏灯。

战士给她火,

火把灯点明。

她又举灯来,

来照八路军。

……

好老人叫啥?

名叫戎冠秀。

好老人住哪?

家住下盘松。

……

(《石家庄市革命母亲录》 张志平整理)

赵纫兰——伴随“忠魂铁血”的贤妻良母

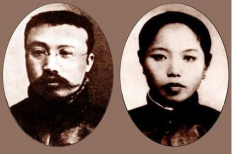

赵纫兰,1884年1月21日出生于乐亭县大黑坨村。1899年,赵纫兰与李大钊结为夫妻,成为李大钊长期从事革命活动的贤内助,对中国人民的革命事业作出不寻常的贡献。

赵纫兰

赵纫兰与李大钊成婚后,侍奉老人,料理家务,照顾丈夫,激励他发奋读书。1905年李大钊考入永平府中学堂,赵纫兰随后历经了家庭生活的严峻考验。1906年秋天,祖父李如珍去世,赵纫兰挑起家庭全部重担。她遵循祖父遗命,典当挪借,不惜卖掉家中仅有的田产,为李大钊筹措学费。

1907年夏,李大钊去天津考入北洋法政专门学堂。此后求学六载,学费所需,家事件件,全部由赵纫兰辛苦经营。李大钊专心学习,努力进取,被誉为天津北洋法政专门学堂的“法政三杰”。

1909年11月2日,赵纫兰生下一子,大儿子李葆华来到人间。时隔两年,1911年11月21日,赵纫兰又生下女儿李星华。儿女成双,赵纫兰喜不自胜,奋力支撑家庭之舟,等待李大钊毕业归来。就在这时,清王朝被辛亥革命推翻,中华民国成立,政局发生翻天覆地的变化。

李大钊于1913年夏天结束津门读书生活之后没有谋差求职,挣钱养家,而是到北京谋求出国留学的途径。赵纫兰了解到丈夫的这一心愿,把家里值钱的东西典的典、卖的卖,还向娘家借了些钱,交给李大钊路上使用。李大钊在赵纫兰的支持和朋友帮助下,1913年冬去了日本留学。留学期间,李大钊接受了马克思主义,为后来在中国传播马克思主义奠定了理论基础。

留学3年,李大钊从日本回国后到北京创办《晨钟报》,因和汤化龙等政界要人发生冲突,辞去《晨钟报》编辑主任职务,才得以在1916年中秋节赶回家乡与她和孩子们团聚。李大钊在家住了些时日,又返回北京与人创办《宪法公言》杂志,她又默默地带着孩子守在家里。

留学3年,李大钊从日本回国后到北京创办《晨钟报》,因和汤化龙等政界要人发生冲突,辞去《晨钟报》编辑主任职务,才得以在1916年中秋节赶回家乡与她和孩子们团聚。李大钊在家住了些时日,又返回北京与人创办《宪法公言》杂志,她又默默地带着孩子守在家里。

1917年,李大钊身羁京华,为创办《甲寅》日刊奔忙,同年进入北京大学出任图书馆主任。1918年暑假结束时,赵纫兰带孩子迁居北京。

赵纫兰和一家人在北京定居后,很快结识了一大批教授、学者的夫人。她待人诚恳,处世随和,颇得诸位夫人的好评,是众人公认的贤妻良母。俄国十月革命爆发后,李大钊热衷宣传马列主义,和陈独秀等人一起编辑《新青年》杂志,还一起创办了周报《每周评论》,整日忙碌,食宿不定。赵纫兰精心照料李大钊的日常生活。

1919年暑假前,怀有身孕的赵纫兰,为让李大钊专心从事革命活动,返回家乡大黑坨村。1920年初秋,赵纫兰再次来到北京。同年,李大钊被北京大学聘为教授,除负责图书馆工作外,还在该校和北京女子高等师范、师范大学、朝阳大学、中国大学等开授了一些课程。

李大钊的月薪在200元左右,但因他时常周济家庭困难的学生和工友,还要抽出一部分为北京的共产党早期组织做活动经费,带回家的没有多少,日常开销入不敷出。赵纫兰得知李大钊把钱都花在正经地方后,没有任何怨言,开始精心地筹划家中的日常费用,一切开销从简,处处勤俭持家,不让李大钊为家庭生活分神。后来,北京大学校长蔡元培得知此种情况,吩咐会计科每月发薪时扣除一部分,直接送到赵纫兰手中。赵纫兰为李大钊的义举默默承担沉重的家庭生活压力,蔡元培破例“干涉”李大钊家庭生活的开支,一时传为佳话。

1921年春天,北洋军阀政府断绝教育经费,拖欠教职员薪俸,李大钊率先参加北京8所院校教职员工向政府要伊斯兰教育经费和清偿积欠薪俸的斗争,赵纫兰予以全力支持,为维持家中生计想尽办法,甚至典当家中的衣物。到这时,赵纫兰在李大钊的影响下,已经懂得一些革命道理。每当李大钊在家里与同志们谈论事情,她就机警地到门外放哨,有时还会帮忙传送情报,跟随李大钊为开展革命事业出力。

中国共产党成立后,李大钊成为党在北方组织的主要负责人,再也无暇安心教书,频频南下,为促成国共合作,建立革命的统一战线到处奔波,使赵纫兰时常牵挂丈夫的安危,家庭也时常受到惊扰。1923年冬天,在李大钊去上海期间,李家四周总有一些不三不四的人转悠,赵纫兰不得不请弟弟赵小峰帮她守家。

1924年,李大钊受到北洋军阀政府通缉,带着葆华匆匆离京,到昌黎五峰山韩文公祠避难。就在他和葆华离京的当晚,李家遭到军警搜查。赵纫兰庆幸李大钊及时脱险,见北京再也无法留居,就带着星华、炎华、光华返回了大黑坨。

1924年初秋,在北京各个学校开学之际,赵纫兰带着孩子们又回到了北京。此番回京,赵纫兰没有搬回令人寒心的铜幌子胡同甲3号,而是与李大钊的一个朋友在邱祖胡同合租了一所宅院。不久,她接到李大钊从莫斯科寄来的一封信,要她给他买一些有关太平天国的书寄去,以在东方大学讲课使用,同时还要她把他的皮大衣捎去。她知道,李大钊准备在莫斯科过冬。她尽管很想念李大钊,却希望他越晚回国越好,她最希望的是李大钊平安无事。

不久,北京局势发生重大变化。冯玉祥将军发动军事政变,囚禁了贿选总统曹锟。紧接,冯玉祥又电请孙中山北上,废除了对李大钊等人的通缉令。李大钊回到北京,稍加休整就投身到紧张的革命工作中。赵纫兰想方设法把家里的事情处理得井井有条,不让他费一点心。

1925年下半年,在南方国民政府成立并誓师北伐后,李大钊等人策动北方国民军发动反对奉系军阀的战争,致使郭松龄在滦州倒戈,直驱沈阳。与此同时,又在北京相继发动关税自主运动,搞起轰轰烈烈的“首都革命”,闹得段祺瑞政府惶惶不可终日。

1926年3月18日,段祺瑞悍然下令向到国务院请愿的群众开枪,制造了震惊中外的“三•一八”惨案。李大钊在惨案发生时,险遭不测,到后半夜才返回家中,叮嘱了赵纫兰几句话,又匆匆离家而去。次日清晨,穿着灰色长衫的便衣警察布满了李家的房前屋后。李大钊又被通缉,不得不隐身作战。此时的赵纫兰,比两年前成熟多了,不管有多大的风浪冲击这个家庭,她都会镇定自若、毫不惊慌。

半个月后,国民军进入北京,赶走段祺瑞,搞垮执政府,李大钊才重新回到家里。五六天后,奉直联军攻入北京,国民军被迫撤到南口一线。

李大钊谢绝了国民军保护他出京的恳求,搬到苏联驻华大使馆的兵营,坚持留在北京继续战斗。张作霖到北京后,获悉李大钊尚在首都,立刻颁布了逮捕令。李大钊对此不加理会,在苏联驻华大使馆营区继续从事北方国、共两党的领导工作。就在这时,赵纫兰又有孕在身。她见李大钊处境危险,几次劝说他听从党中央安排,去南方工作,但李大钊坚持留在最危险的地方工作、战斗,不愿把北京的工作扔下。她只好听从李大钊的意愿,尽力在生活上给予照料。1926年12月,赵纫兰生下小儿子欣华。因李大钊不便回家,她把欣华抱到苏联驻华大使馆营区,让李大钊与新出生的小儿子见了面。欣华满月以后,她把婴儿交给奶母照料,带着两个女儿去了苏联驻华大使馆营区,从生活上照料李大钊和他的战友们。

1927年4月6日,张作霖不顾国际法规,悍然派军警到苏联驻华大使馆辖区搜捕共产党人和国民党人,李大钊被捕入狱,赵纫兰也被拘捕。到4月28日傍晚,她和星华、炎华被放回家中。到了家里以后才知道,就在这天下午,李大钊被处以绞刑,已经壮烈牺牲。当她看到刊登李大钊英勇就义消息的《晨报》时,一连昏死过去三次。

李大钊牺牲以后,赵纫兰的精神受到了极大的创伤,身体每况愈下。支撑她顽强地生活下去的,是两大心事:一是李大钊就义后,灵柩一时不好安葬,被暂放于宣武门外的妙光阁浙寺,尚未入土为安;一是孩子们太小,最小的儿子刚刚几个月,她不能倒下。

1927年6月10日,赵纫兰带领星华、炎华、光华、欣华回到了乐亭老家。北京大学按月寄生活费,以及亲友资助,一家人的生活尚能勉强维持。

1929年夏天,葆华从日本归来看望母亲,赵纫兰叮嘱长子要在日本好好学习,继承父业。1931年夏天,她又托李大钊在北京的朋友,把星华、炎华、光华等送到已改称“北平”的北京继续上学。她要让孩子们完成学业,继而从事李大钊未竟的革命事业。星华到中法大学孔德学院上学后,半工半读,于1932年夏天加入中国共产党,参加了党的地下工作。葆华在“九•一八”事变发生后,辍学归国,于1932年回到冀东参加党组织领导的抗日救国工作,成为党组织的负责人之一。当再次见到葆华时,她高兴地掉下了眼泪,激励他像李大钊那样投身革命,不要惦念她和妹妹、弟弟。

1933年4月,中共地下秘密组织决定由赵纫兰出面,求助北京大学出面为李大钊操办葬礼。北京大学校长蒋梦麟是李大钊的老同事,与李大钊相交甚笃,他到处周旋,终于得到国民党当局的默许。紧接,他又组织人发起募捐,筹集了一笔殡葬费用。安葬李大钊灵柩的事情有了着落以后,赵纫兰拖着病体于1933年春天义无反顾地来到北京。当党组织派人找她联系,商议把李大钊的葬礼搞成一次大规模的示威游行时,她毫不迟疑地回答:“李先生是属于党的,他是为革命而死的,党组织怎样指示,就怎样办吧!只要是我能做到的,我一定尽力去做。”当蒋梦麟派人提出别把声势搞大,走离浙寺较近的西便门出城时,她却没有同意。她坚持要从城里走,她说:“李先生生前为人民做了许多好事,又死得这么悲惨,马马虎虎地出殡,我于心不忍!”

1933年4月23日,按农历计算,是李大钊就义6周年的后两日,李大钊烈士的公葬仪式在北京举行。沿途送葬的群众很多,党组织借机组织青年学生搞起了示威。送殡队伍行至西四牌楼时,遭到了国民党军警的镇压。当时,不少人被捕,殡仪队伍被冲个七零八落。

赵纫兰又气又恨,坐在骡车上看着这一切。出殡场面被搞成这个样子,她一点也不后悔。她心中只有对反动当局和破坏出殡暴徒的恨。是日下午,李大钊的灵柩被护送到香山东麓的万安公墓。在墓穴旁边,她见到了地下党组织派人送来的一块墓碑。墓碑上方刻了一个红五角星,内镶镰刀斧头图案,竖刻的一行大字是:“中华革命领袖李大钊同志之墓”,碑的背面刻的是对李大钊的革命功绩给予高度评价的碑文。她看着这块珍贵的墓碑,泪水流个不停,感到无比欣慰。

安葬李大钊归来,赵纫兰一病不起。1933年5月28日,赵纫兰病逝,终年49岁。她留下的惟一遗嘱,就是把自己的躯体埋在李大钊的墓旁。

1933年6月,中共河北省委召开会议,鉴于赵纫兰多年的表现,特别是在李大钊牺牲后以坚韧不拔的精神,培养教育子女投身革命的壮举,决定追认她为中国共产党党员。这一决议,刊登在中共北方局的内部刊物《北方火线》上。

1933年6月,中共河北省委召开会议,鉴于赵纫兰多年的表现,特别是在李大钊牺牲后以坚韧不拔的精神,培养教育子女投身革命的壮举,决定追认她为中国共产党党员。这一决议,刊登在中共北方局的内部刊物《北方火线》上。

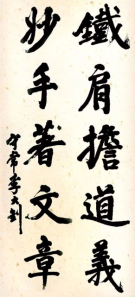

在北京香山万安公墓,安葬着革命先驱李大钊的灵柩,陪伴李大钊长眠地下的是他的夫人赵纫兰。李大钊烈士陵园于1983年在万安公墓的园林中修建时,赵纫兰的灵柩随同李大钊的灵柩迁葬至陵园单辟的墓地上,墓碑上的镌字由原来的“李夫人墓”改刻成“李大钊夫人赵纫兰同志墓”。“赵纫兰同志”,是对这位伴“忠魂铁血”(何香凝题词)长眠香山的杰出女性最确切的称呼。

(《唐山市革命母亲录》 乐亭县委党史研究室供稿)